Eine Untersuchung zum Homeoffice an einer Hamburger Berufsschule

Forschungsfrage: Welchen Nutzen erbringt der Einsatz von Homeoffice, unter der Berücksichtigung sozialer und technischer Faktoren, aus Sicht der Schülerschaft und der Lehrenden für den Wissenszuwachs?

Forschungswerkstatt: „Medienbildung und Schulentwicklung. Methoden und Konzepte auf dem Prüfstand“ 2024/25 – Andreas Hedrich

Autor*innen: Manuel Baghorn

Zusammenfassung: Wer hat es nicht selbst erlebt? Zuhause Arbeiten ist seit der Corona-Pandemie auch dort oft gelebte Praxis, wo es vorher die Ausnahme war. Egal ob im Beruf oder in der Universität: Häufig wird von Zuhause aus gearbeitet und die Bedeutung digitaler Medien und deren Nutzungskompetenz nimmt kontinuierlich zu.

Diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung macht auch vor den Schulen nicht halt, wenngleich es hier deutliche Unterschiede zwischen den Schulformen gibt. Dies liegt nicht nur daran, dass die Zeit des Distanzlernens nicht nur in guter Erinnerung verblieben ist, sondern schlichtweg auch an der unterschiedlichen Homeoffice-Eignung der jeweiligen Altersgruppen.

Im Rahmen meines Forschungsprojekt hat es mich interessiert, wie das Homeoffice an einer Schule funktioniert, an der es im größeren Maßstab genutzt wird. Ich habe Befragungen an einer Berufsschule durchgeführt, an der die Schüler und Schülerinnen an bis zu drei Tagen in der Woche von Zuhause aus arbeiten. Ich habe mich dabei vor allem auf die Bereiche technische Funktionalität, Lernfortschritt und soziale Kontakte im Homeoffice konzentriert, wobei durch die offene Form des Interviews auch eigene Schwerpunkte durch Lehrkräfte und die Schülerschaft eingebracht werden konnten.

Als ein weiterer interessanter Aspekt der Forschung erwiesen sich Themen, die durch die Interviewteilnehmer neu in das Forschungsprojekt eingebracht wurden. Seitens der Schüler war dies die Bedeutung des Schulweges („Aber es ist auch sehr gut, weil du sparst dir halt schon sehr, sehr viel Anfahrtszeit. (…) [Sie] können (…) einfach direkt von zu Hause aus starten und sie sind vielleicht mehr ausgeschlafen, haben den ganzen Weg nicht auf sich genommen, haben was gefrühstückt, sind auf jeden Fall viel motivierter dann, an den Aufgaben zu arbeiten“. – Interview 2 – Schüler 25 J. – Transkript, Pos. 21) und seitens der Lehrkräfte war dies der Aspekt der didaktischen Einbindung („Ich finde es tatsächlich sehr gut, dass wir es jetzt sehr viel stärker fokussiert haben auf: Wann ist es im Sinne des Lernfortschrittes und im Sinne des Projektes sinnvoll, dass sie hier sind und wann ist es nicht sinnvoll, dass sie hier sind. Dass das eigentlich der Faktor ist, also die die didaktische Entscheidung, ob es gerade sinnvoll ist für ihre Arbeit. Das entscheidet über Homeoffice oder nicht“. – Interview 1 – Lehrer 44 J. – Transkript, Pos. 32). Durch die Möglichkeit der Aufnahme dieser Themen in das Forschungsprojekt zeigte sich auch der Vorteil einer offeneren Gestaltung der Befragung.

Methode:

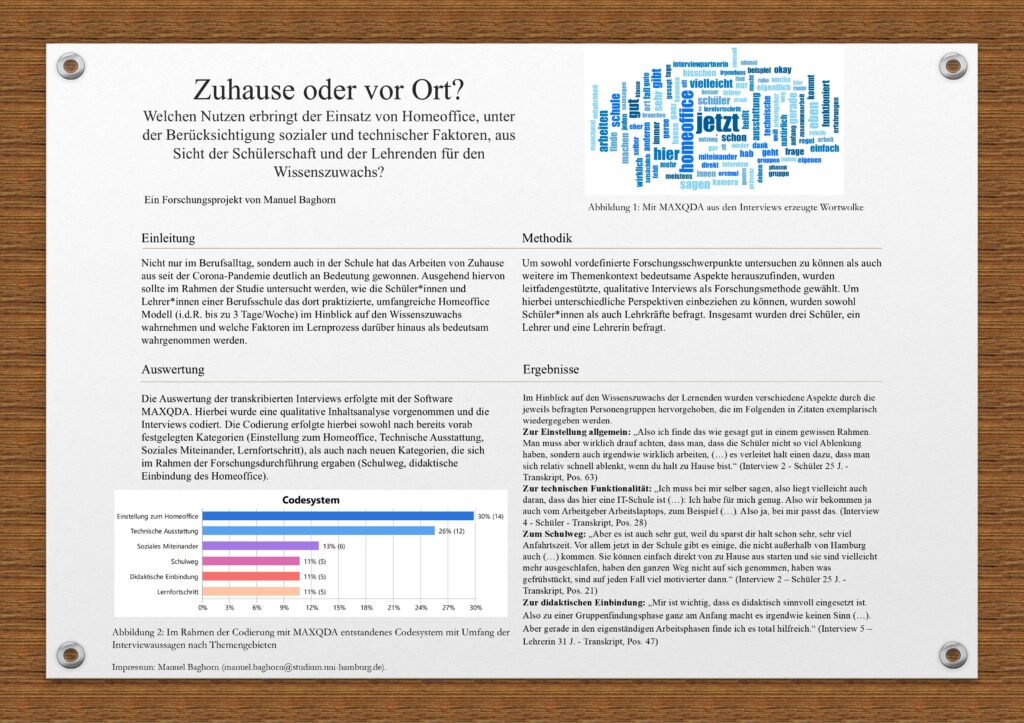

Durchführung qualitativer, leitfadengestützter Interviews. Im Anschluss qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Kategorienbildung und Auswertung der transkribierten Interviews mit technischer Unterstützung durch MAXQDA.

Ergebnisse:

Die Ergebnisse der Interviews waren sehr interessant und aufschlussreich, denn meine vorab angestellten Vermutungen bestätigten sich größtenteils nicht: Die technische Funktionalität wurde nicht als problematischer Faktor eingeschätzt („Genau, ist eine Kombination und das funktioniert auch alles super miteinander“ – Interview 3 – Schüler 24 J. – Transkript, Pos. 33) und auch das soziale Miteinander schien nicht übermäßig unter dem Modell zu leiden („Speziell während des Homeoffice, da fehlt natürlich der Kontakt (…). Auf der anderen Seite: Gerade, weil wir, ich sag jetzt mal, diesen Ausgleich haben oder tendenziell halt eben auch hier sind, sind wir in einem starken, beziehungsweise ausreichenden Kontakt zueinander und wenn wir dann im Homeoffice sitzen, geht es uns dann auch gut, würde ich sagen“. – ebd. Transkript, Pos. 41). Dennoch wurde deutlich, dass das Homeoffice in einem gewissen Rahmen stattfinden soll und auch seine Grenzen hat („Es kommt auf die Abwechslung an. Ich finde auch die Abwechslung ganz gut. Weil, wenn du nur Homeoffice machst, dass wird sich auch langfristig nicht so gut auswirken, glaub ich. (…) Präsenz hat ja auch seine Daseinsberechtigung“. Interview 2 – Schüler 25 J. – Transkript, Pos. 31).

Die vielfältigen Ergebnisse des Forschungsprojektes sind grundsätzlich für alle Akteure interessant, die im schulischen Kontext mit bestehenden oder geplanten Homeoffice-Modellen zu tun haben. Im Hinblick auf die mögliche Vergleichbarkeit der Erkenntnisse ist jedoch einschränkend hinzuzufügen, dass es sich bei den befragten drei Personen der Lerngruppe durchweg um ältere Schüler handelte, die sich gerade in der Ausbildung zur IT-Fachkraft befinden. Aufgrund der in diesem Kontext erwartbaren Vorerfahrungen der Lerngruppe und der durch die jeweiligen Arbeitgeber bereitgestellten technischen Komponenten (Arbeitslaptops etc.), kann hier von einem überdurchschnittlich günstigen Umfeld zur Durchführung eines solchen Modells ausgegangen werden.

Abschließend kann ich sagen, dass es eine spannende Erfahrung war, ein solches Forschungsprojekt selber zu konzeptionieren und durchzuführen. Es bot sich die Gelegenheit, nicht nur inhaltlich etwas zum Forschungsthema zu lernen, sondern auch den Forschungsprozess an sich kennenzulernen. Darüber hinaus erwies sich die Auswertung, in Form einer Kategorienbildung mit dem Programm MAXQDA, als gut gangbarer Weg.