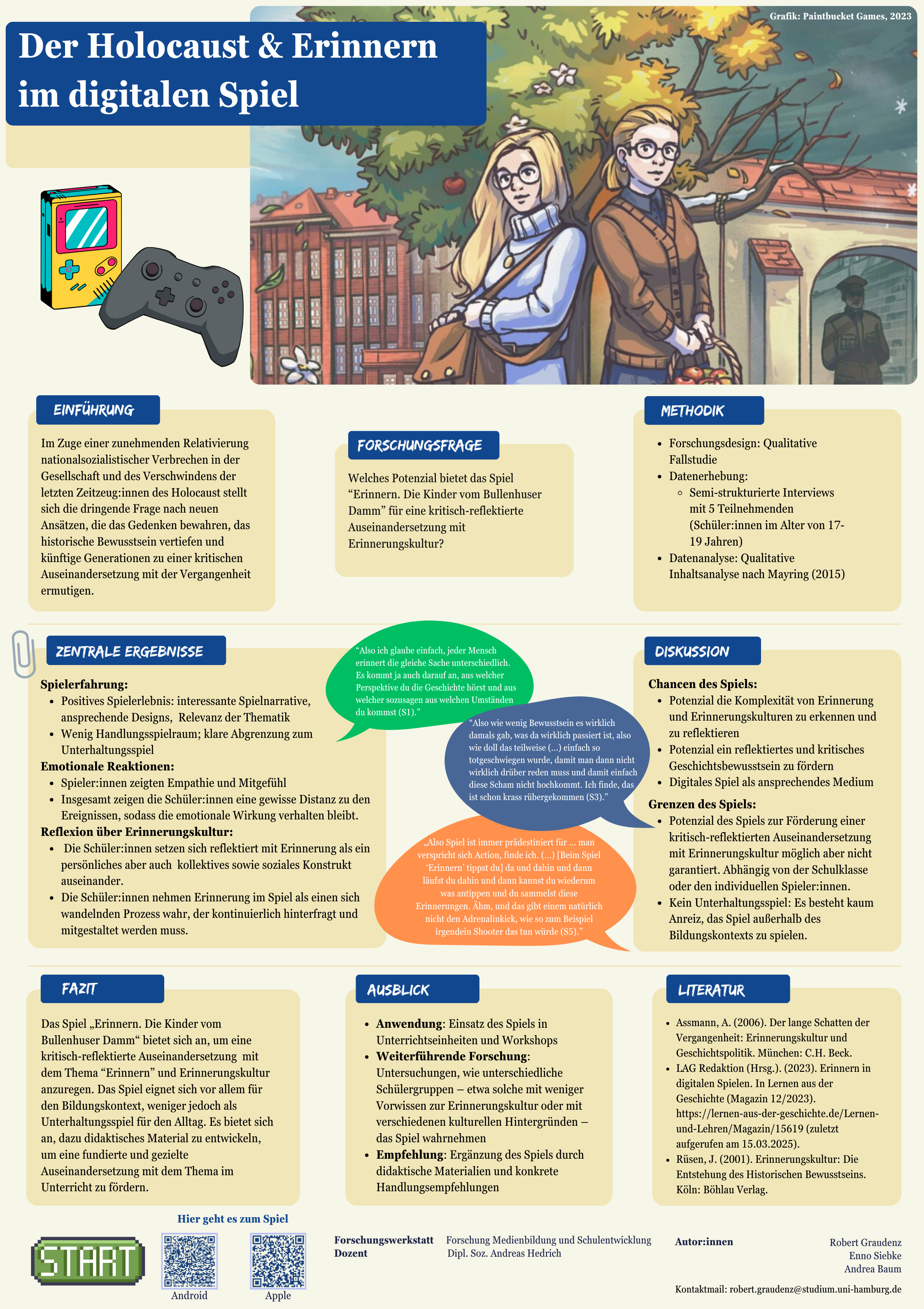

Eine qualitative Forschungsstudie zum Potenzial des Spiels „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ für eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit Erinnerung und Erinnerungskultur.

Welches Potenzial hat das digitale Spiel „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ für eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur?

Forschungswerkstatt: „Medienbildung und Schulentwicklung. Methoden und Konzepte auf dem Prüfstand“ 2024/25 – Andreas Hedrich

Autor*innen: Robert Graudenz, Enno Siebke, Andrea Baum

Zusammenfassung: Gerade vor dem Hintergrund des absehbaren Endes der Zeitzeugenschaft zum Nationalsozialismus und der sich wandelnden gesellschaftlichen Diskurse ist die kritische Auseinandersetzung mit Erinnerungskulturen von besonderer Relevanz. Digitale Medien – darunter auch digitale Spiele – gewinnen in diesem Kontext zunehmend an Bedeutung, da sie neue Formen der Annäherung an historische Themen ermöglichen. Doch gerade Spiele zur Erinnerungskultur stellen eine besondere Herausforderung dar: Wie kann der Holocaust im Spiel thematisiert werden, ohne dass er verzerrt dargestellt oder gar trivialisiert wird? Eine unreflektierte Darstellung birgt die Gefahr der Verharmlosung und könnte der kritischen Erinnerungskultur entgegenwirken. Ohnehin bleibt fraglich, ob solche Spiele tatsächlich eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit dem Holocaust und Erinnerungskulturen fördern können. Das Ende 2024 veröffentlichte digitale Spiel „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ verfolgt das Ziel, die Ereignisse von 1945 am Bullenhuser Damm und die Bedeutung von Erinnerung zu vermitteln – ohne durch immersive Spieleffekte zu überwältigen. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit konkret das Potenzial des Spiels „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ für eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit Erinnerungskulturen. Dabei stehen die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen der Spielenden mit dem Spiel, sowie die Wirkungen des Spiels auf die Spielenden im Vordergrund.

Methode: Um die subjektiven Wahrnehmungen sowie Wirkungen des Spiels auf die Spielenden zu erfassen, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Dies ermöglicht es, tiefere Einblicke in die individuellen Perspektiven der Schüler:innen zu gewinnen und zu verstehen, inwieweit das Spiel eine kritische Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur anregt. Die qualitative Methodik ist besonders geeignet, da sie offen für die Vielfalt der Reaktionen und Reflexionen der Schüler:innen ist und es ermöglicht, die emotionalen und kognitiven Prozesse im Kontext des Spiels zu erfassen. Zunächst hatten die Schüler:innen 30-45 Minuten Zeit, das Spiel zu spielen. Im Anschluss wurden für die Interviews fünf Schüler:innen zufällig ausgewählt. Zur Erhebung der Daten wurden semistrukturierte Leitfadeninterviews erstellt, die den Interviewern die Möglichkeit gab, flexibel auf die Antworten der Befragten einzugehen um das Gespräch gegebenenfalls zu vertiefen. Die Interviews fanden unmittelbar nach dem Spielen des Spiels statt, um eine möglichst frische Erinnerung an das Spielerlebnis zu gewährleisten.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass das digitale Spiel „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ ein vielversprechendes Medium für die Thematisierung von Erinnerungskultur und des Erinnerns an den Holocaust ist. Das Spiel konnte nicht nur an bestehendes Vorwissen anknüpfen, sondern auch neue Denkanstöße und Perspektiven eröffnen. Es gelang dem Spiel den komplexen Prozess des „Erinnerns“ durch die narrativen und interaktiven Spielelemente sichtbar zu machen.

Besonders deutlich wird das Potenzial des Spiels im schulischen Kontext. Während es im außerschulischen Umfeld wohl weniger Anklang finden würde, bietet es im Unterricht eine willkommene Abwechslung zu traditionellen Lehrmethoden. Obwohl das Spiel kein herkömmliches „Unterhaltungsspiel“ ist, entwickeln die Schüler:innen dennoch eine gewisse Neugierde für das Spiel. Sie zeigen vor allem ein Interesse an den Dialogen und der Auseinandersetzung mit dem Thema. Im Vergleich zu Schulbüchern, die oft einseitige Narrative präsentieren, fördert das Spiel die Multiperspektivität und den Austausch, was das Verständnis für historische Ereignisse vertieft.

Die Untersuchungen zeigen, dass das Spiel „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ in erster Linie kognitive Auseinandersetzungen und Reflexion fördert, statt überwältigende emotionale Reaktionen hervorzurufen. Die Gefahr einer emotionalen Überforderung durch immersive Spieleffekte besteht hier nicht. Die Spieler:innen identifizieren sich nicht intensiv mit den Charakteren, wodurch eine gewisse Distanz gewahrt bleibt. Diese Distanz wird zugleich als Chance gesehen, unterschiedliche Perspektiven zu erkunden und neue Fragen zu stellen. Statt überwältigender Emotionen empfinden die Schüler:innen eher Überraschung und Unbehagen – Gefühle, die dazu beitragen, historische Prozesse kritisch zu hinterfragen und die Bedeutung des Erinnerns zu reflektieren. Besonders der durch das Spiel ermöglichte Perspektivwechsel erweist sich als wertvolles didaktisches Element: Er hilft den Schüler:innen, die Vielschichtigkeit historischer Ereignisse zu verstehen und ein differenziertes Bewusstsein für verschiedene Sichtweisen zu entwickeln.

Das Spiel „Erinnern“ fördert eine kritische Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur, indem es unterschiedliche Perspektiven erlebbar macht und Reflexionsprozesse anstößt. Die Multiperspektivität und interaktive Gestaltung helfen den Spieler:innen, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen und ein differenziertes Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Dabei wird deutlich, dass Erinnerung subjektiv ist und von individuellen sowie gesellschaftlichen Deutungen geprägt wird. Das Spiel zeigt die Konstruktion von Geschichte und regt dazu an, Erinnerung nicht nur zu bewahren, sondern aktiv zu hinterfragen und neu zu kontextualisieren. Besonders die Bedeutung des Erinnerns für Gegenwart und Zukunft wird reflektiert – etwa im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung und den Umgang mit historischen Erfahrungen in aktuellen Kontexten.

Da alle befragten Schüler:innen bereits Vorwissen und eine gewisse Reflexionsbereitschaft mitbrachten, zeigt die Studie vor allem, dass das Spiel Denkprozesse zur Erinnerungskultur bei informierten und reflexionsbereiten Lernenden anregen kann. Es bleibt jedoch offen, ob es auch bei Schüler:innen ohne tiefgehendes Vorwissen oder bei denen, die der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Erinnerungskultur keine persönliche oder gesellschaftliche Relevanz zuschreiben, ähnliche Reflexionsprozesse auslöst. Dies könnte sowohl Schüler:innen betreffen, die den Holocaust aufgrund der zeitlichen Distanz als weniger bedeutend empfinden, als auch solche, deren familiäre Geschichte keinen direkten Bezug zur deutschen NS-Zeit hat.

Zukünftige Studien könnten untersuchen, wie das Spiel von diesen unterschiedlichen Gruppen wahrgenommen wird. Besonders interessant wäre dabei, ob und inwiefern es auch Schüler:innen, die bisher wenig Interesse oder Bezug zur Erinnerungskultur haben, zum Nachdenken anregen kann. Ebenso könnte erforscht werden, welche Rolle Schüler:innen mit Migrationshintergrund der Erinnerung an den Holocaust beimessen und wie sie ihre Verantwortung im Kontext der deutschen Erinnerungskultur wahrnehmen. Ein Vergleich verschiedener Gruppen könnte wertvolle Einblicke in unterschiedliche Wahrnehmungen, Erfahrungen und Zugänge zum Thema liefern.